図書館司書の資格を取る方法を解説!働きながら取得できる通信制大学も紹介

2022.12.13

「図書館司書の資格は大学に行かないと取れないの?」「働きながら司書資格を取得するのにおすすめの方法は?」こういった疑問をお持ちではないですか?

司書資格の取得は、進学先やルートによって必要な時間や費用が大きく変わってくるため慎重に選びたいところです。

この記事では、司書資格が取れるルートをいくつか解説します。資格が取得できる大学もあわせて紹介しているので、進路選びの参考にしてみてください。

目次

図書館司書とは?

図書館司書とは、図書館の仕事全般を行います。

都道府県や市町村など公共の図書館で本の貸出や返却の対応をしたり、本の整理や購入などの管理をしたりする図書館専門の仕事です。

図書館で見かけたことや直接お話ししたことがある人も多いかもしれませんね。

図書館内で業務を行う専門職員で、イベントの開催や展示コーナーの企画など、よりたくさんの人に本を読んでもらうための情報提供や広報活動をしています。

図書館司書と学校図書館司書教諭の違い

図書館司書が図書館全体の業務を行うように、学校図書館司書教諭(司書教諭)も学校の図書館全体の業務を行うことができます。

図書館司書を目指す人は「司書講習」、司書教諭は「司書教諭講習」と受講する講習に違いがあり、司書教諭は学校に関連した図書館の業務について学ぶことが必要です。

さらに、名前に「教諭」とついているとおり、司書教諭は学校の先生としての仕事も行います。そのため、教員採用試験に合格し、まず教員として採用された学校で司書教諭の役割を任せられるようになります。

ただし、司書教諭の資格を持っていたからといって、必ず図書館の業務ができるわけではありません。

勤務先の学校の状況によっては、教師としての仕事のみとなる可能性もあるので、図書館で働きたいという人には図書館司書を目指すことをおすすめします。

司書教諭を目指す場合は、まず教員を目指しましょう。

中学校教師になるには?仕事内容や求められる資質・能力などを紹介

高校教師になるには?目指せる大学の学部、仕事内容や必要な資質を解説

図書館司書と司書補の違い

司書補とは、図書館司書の業務を助ける職種です。

業務としては本の貸出や返却の対応、本の整理や購入などの管理、イベントの開催や展示コーナーの企画などの情報提供や広報活動と図書館司書と同じ仕事ができます。

図書館司書と司書補の違いは、資格取得の条件と取得までの受講科目の違いです。

| 講習の受講条件 | |

| 図書館司書 | 大学または短大、高等専門学校の卒業、または司書補経験3年 |

| 司書補 | 高等学校または中学校の卒業、高等専門学校の3年生まで修了 |

司書補は図書館司書より早く資格を取得できますが、知識や経験の差から待遇面で差が出ます。図書館で仕事をしていくなら、図書館司書を目指すほうがよいでしょう。

図書館司書と図書館職員の違い

図書館職員とは、図書館員とも呼ばれる図書館で働く人全員のことを指す総称です。

もちろん図書館司書も含まれます。

図書館司書や司書補以外の人も、図書館で同じように仕事をしているので、大きな違いは雇用形態や図書館専門かどうか、資格を保有しているかなどになります。

図書館司書になるには国家資格が必要

図書館で正規職員として働くには「司書資格」が必要です。また、資格取得後は自治体の公務員試験に合格する必要があります。パートタイムなどの嘱託職員の場合は、資格なしでも働ける場合がありますが、図書館司書を目指すなら早めに資格を取得しておきましょう。

図書館司書の資格を取る方法

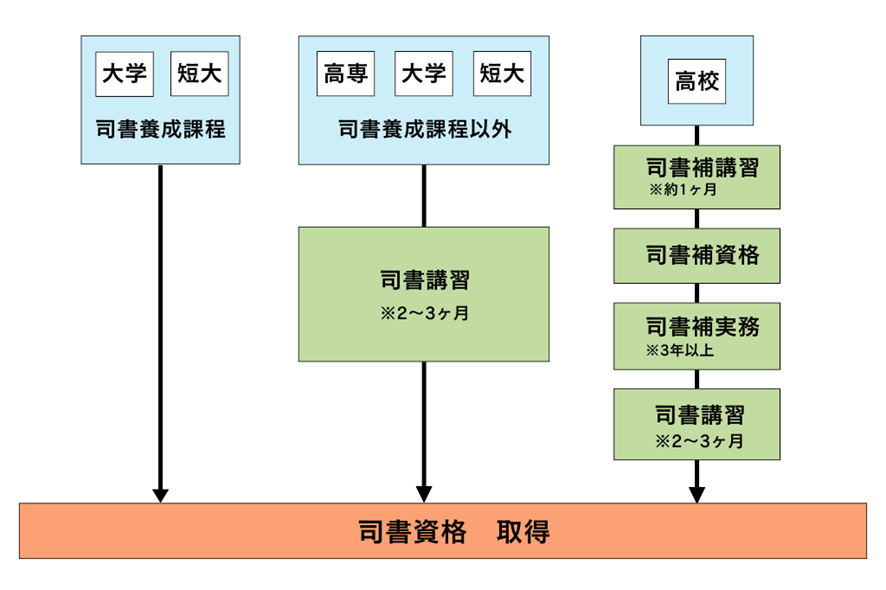

図書館司書の資格を取得する方法は、以下の図のように最終学歴によって異なります。

図書館司書の資格を取得する方法は、以下の3つです。

- 大学や短大で司書養成課程を履修して卒業する

- 高校・大学・短大を卒業したあと司書講習を修了する

- 3年以上司書補として勤務したあと司書講習を修了する

司書資格の取得に試験はなく、必要な単位を取ったり司書講習を受けたりすることで取得できます。試験に合格しないと取得できない資格に比べれば、難易度は高くないでしょう。

大学や短大で司書養成課程を履修して卒業する

図書館司書の資格は「司書養成課程」のある大学や短大で、必要な科目を履修し卒業すれば取得できます。このルートであれば2~4年で資格取得が可能です。

「司書養成課程」のある大学には、通学制と通信制があります。通信制大学は大学に通う必要がないため、仕事をしながら学びやすいのが特徴です。また、入学のハードルも比較的低く、多くの場合、書類選考だけで入学できます。さらに、通学制と比べて学費が安く、経済的な負担も少ないのが魅力です。

図書館司書の資格が取れる大学については、後述しています。

通信制大学について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

通信制大学とは?おすすめの大学や学費、取得できる資格、選び方を解説

高専・大学・短大を卒業したあと司書講習を修了する

司書養成課程のある大学を卒業していなくても、司書講習を受講することで司書資格は取得できます。このルートであれば、最短半年で資格を取得可能です。

司書講習とは、毎年7~9月にかけて全国6大学程度で実施される集中講習です。司書講習を受講できる条件は、以下のとおりです。

- 大学で2年以上学び、62単位以上とった人(中退も可)

- 大学・短期大学・高等専門学校のどれかを卒業している

- 司書補として2年以上の勤務経験がある

司書講習の内容や受けられる大学については後述しています。

3年以上司書補として勤務したあと司書講習を修了する

最終学歴が高校卒業の場合も、司書資格を取れます。この場合は、まず司書補の資格取得を目指します。このルートは、資格取得までに約4年かかります。

1.司書補講習を受講・修了

2.司書補資格を取得

3.司書補として3年以上の実務経験

4.司書講習を受講

5.司書資格を取得

時間はかかりますが、着実にステップを踏んでいけば必ず司書資格を取得できます。

司書補講習が受けられる大学については次の章で解説します。

司書講習・司書補講習が受けられる大学

司書講習・司書補講習は、毎年7月から9月に約6つの大学で集中講義として開講されています。

司書講習・司書補講習が受けられる大学は、以下のとおりです。

| 大学名 | 司書 | 司書補 |

| 聖徳大学(千葉県) | 〇 | 〇 |

| 明治大学(東京都) | 〇 | × |

| 鶴見大学(神奈川県) | 〇 | 〇 |

| 愛知学院大学(愛知県) | 〇 | 〇 |

| 桃山学院大学(大阪府) | 〇 | × |

| 別府大学(大分県) | 〇 | × |

参考:令和6年度司書及び司書補の講習実施大学一覧|文部科学省

※令和6年11月現在

講習は定員制で、作文と書類審査による選考があります。申込期間や講習日程などの詳しい情報は、文部科学省や各大学のホームページで確認できます。

図書館司書の資格が取得できる通学制大学

図書館司書の資格は「司書養成課程」がある大学で必要な科目を履修して取得できます。司書養成課程は、文学部や教育学部、社会学部などで履修できる場合が多いです。中には「図書館情報学」という専門学部もあります。全学部で資格取得が可能な大学もあるので、詳しくは各大学のホームページで確認してください。

文部科学省によると、令和6年度現在、司書養成課程のある大学は192大学あります。

【国公立大学|8大学】

【公立大学|5大学】

【私立大学|139校】

私立大学は抜粋して紹介します。

図書館司書の資格が取得できる通信制大学

【通信制大学|10大学】

以下の大学は、通信課程も設置している大学です。通学なしで資格取得を目指せるので、働きながら資格取得を考えている人は検討してみてください。

- 明星大学(東京都)

- 玉川大学(東京都)

- 法政大学(東京都)

- 帝京平成大学(東京都)

- 聖徳大学(千葉県)

- 八洲学園大学(神奈川県)

- 佛教大学(京都府)

- 大阪芸術大学(大阪府)

- 近畿大学(大阪府)

- 姫路大学(兵庫県)

参考:司書養成課程(図書館に関する科目)開設大学一覧(令和6年4月1日現在)192大学|文部科学省

図書館司書になるために目指すべき就職先

図書館司書の就職先は大きく、以下の3つのパターンがあります。

- 自治体の図書館

- 大学の図書館

- 企業が運営する図書館

それぞれ利用する人の層や本の数に違いがあり、雇用形態や給与面も差があるでしょう。

自分が図書館の中でもどういった図書館で働きたいのか、どんな人に本の魅力を伝えていきたいのかなど、実際に働くところをイメージして探してみてもいいかもしれません。

図書館司書の仕事内容

- 本の貸出や返却

- 本や資料の管理

- 蔵書点検

- 本の発注

- レファレンス(本以外も含めた情報提供)

- 図書館に関する広報活動

- 本に関するイベント開催や展示コーナーの設置

本の貸出や返却、管理は実際に仕事をしているところを見て、なんとなくイメージができる人も多いかもしれませんね。

本の貸出や返却

本の貸出や返却は、図書館で本を借りたことがある人なら実際に仕事の様子を見たことがあるのではないでしょうか。

本に貼られているバーコードを読み取って、返却期限を確認する仕事です。

図書館によっては、本以外にCDやDVDなどを貸し出しているところもあります。

また、すでに貸出中の本や勤務する図書館に置いていない本の予約やリクエストの受付も行います。

その他、以下の業務も本の貸出や返却を行う受付で対応する場合がほとんどです。

- 図書館を初めて利用する人へ本の貸出

- 図書館利用のルールの説明

- 貸出カードの発行

- 本の返却の催促

- 苦情などの対応

本や資料の管理

本や資料の管理は、返却された本を元の位置に戻す、並び順がバラバラになっている書棚の本を正しい順番に並べ替える作業を行います。

この作業は、図書館を利用する人が読みたいと思う本を探しやすくするためにとても大事です。

単純作業のように見えて、実は専門知識も必要なのです。

1つの図書館に置いている本の数は、全国平均で十万冊以上あり、多いところでは、数十万冊、百万冊を超えます。

十万冊もある本を全部覚えるなんて大変なんてものではないですよね。

日本の図書館では、「日本十進分類法」(NDC)という分類法を使って本を分類しています。図書館司書もこの日本十進分類法を使って、本を戻したり並べ替えたりしています。

蔵書点検

蔵書点検とは、本や資料が傷んでいたり、汚れていたりしないかをチェックする仕事です。

蔵書点検も図書館司書にとってとても大事な仕事です。

図書館で借りた本が汚れていたり、破れて読めないところがあったりしたら、借りた人もいい気持ちはしませんよね。

ほかにも、貸出で使用するバーコードの登録や破損のチェック、傷んだ本の修復なども行い、図書館の本を読む人が、本を楽しむために必要です。

本の発注

図書館に置く本を決めることも図書館司書の仕事の1つです。

毎日出版されるたくさんの本の中から、決まった予算の範囲で、図書館を利用する人に満足してもらえる本を選定していきます。

幅広い年齢層の人が利用するので、より多くの人が満足する本の選定を行い、発注していく必要があります。

この仕事がやりたくて図書館司書を目指す人もいるかもしれませんね。

レファレンス(本以外も含めた情報提供)

図書館のレファレンスとは、図書館を利用する人の相談に対応するサービスです。

探している本が勤務先の図書館になかったら、置いてある図書館を探したり、本を他の図書館から取り寄せたりします。

ほかにも本とは直接関係ない相談にも対応することがあります。

本の内容の理解を深めるために必要な情報を探している人がいれば、図書館司書が調べて情報を提供することや、資料を印刷して渡すこともあります。

図書館を利用する人がさらに利用しやすくするために、図書館司書としてできることをしていくという心構えが必要です。

その心構えで相談に対応することで、利用者に喜んでもらえたらうれしいですよね。

ただ、図書館の司書は頼りにされることから、本に関係ない相談をされることもあるようです。そのような相談は受けられないので、上手にお断りしているそうですよ。

図書館に関する広報活動

図書館の利用を促すための広報の仕事も図書館司書が行います。

毎月の新刊やおすすめ本の紹介、イベントなどのポスターやチラシ作成などを行い、図書館のことを知ってもらい、利用してもらう機会を増やしていきます。

このように、図書館の業務を行うだけでなく、地域の皆さんに本を読んでもらうことも仕事です。

本に関するイベント開催や展示コーナーの設置

図書館では、定期的にイベントの開催や展示コーナーの設定を行っています。

イベントに参加したり、展示コーナーを見たり、実際に体験したことがある人もいるかもしれませんね。

図書館司書は、子ども向けの絵本の読み聞かせや講演会の開催などのイベントの企画と運営を行い、季節や本の出版に合わせた展示コーナーを企画して設置するなど、図書館を利用する人が興味を持つものや図書館に来たくなるようなものを考えていく楽しさもあります。

図書館司書の仕事のやりがい

図書館司書の仕事のやりがいとして大きいのは、本に関わることができる点です。

本に囲まれて、本が好きな人とコミュニケーションをとったり、おすすめの本を紹介したり、毎日本のことを考えて仕事ができます。

また、本に関するイベントの企画で、お子さんからお年寄りまで幅広い人と関われることや本や図書館を好きになるきっかけ作りができる点も楽しみのひとつになるでしょう。

ほかにも、その土地の文化の継承や歴史を守っていく役目がある図書館で働くことにより、地域の人たちがその文化や歴史に触れる機会を提供できることもやりがいのひとつになるかもしれませんね。

図書館司書の仕事の流れ

図書館司書の仕事は以下のような流れで行っていきます。

- 図書館の開館準備

- カウンター業務

- 本の管理や整理

- 図書館の閉館業務

- 事務作業

図書館の開館準備

朝礼で業務連絡などを行い、図書館の開館準備を行います。

開館準備は、前日に返却ポストに返却された本を元の書棚などに戻す作業や閲覧用の新聞を当日分に差し替える作業などがあります。

カウンター業務

開館後は、カウンター業務担当のときは、本の貸出や返却の対応、レファレンスの対応など図書館の利用者さんと直接関わる仕事を中心に行います。

そのほかにも、汚れや傷みがある本の確認、バーコードのチェックなどもカウンター業務のひとつです。

本の管理や整理

カウンター以外の業務担当のときは、返却された本を元の書棚に戻す業務や、蔵書点検などを行います。

そのほか、イベントや展示コーナーの企画・運営、業務に関する会議などもあり、利用者には見えないところでもいろいろな役割を担当しています。

図書館の閉館業務

閉館業務は、閉館を案内する館内放送の対応や、忘れ物などのチェック、戸締りの確認などを行います。

また、受付記録などの日次統計処理も閉館業務の仕事です。

事務作業

閉館後も事務手続きなどが残っている場合は、必要な事務作業を行います。

その他にも、照明など設備のチェックを行い、翌日の開館が問題なくできることを確認して業務終了となります。

図書館司書の年収

図書館司書の年収は、雇用形態や働く場所によっていろいろなパターンがあります。

地方公務員や図書館勤務の司書は、平均年収が約450万円で、初任給は月給でおよそ18万円が相場です。

アルバイトやパートなどの非正規職員になると、時給は約900円となり、年収は約200万円となります。

また、派遣社員の場合は、時給は約1,200円となり、年収は300万円近くになることもあります。

図書館司書に必要な資質と能力

図書館司書として働くために必要なものは、「本が好きなこと」と考える人も多いかもしれませんね。

本が好きというのはもちろん大切です。

図書館司書になるためには、ほかにもいくつかのポイントがありますので紹介していきます。

本が好き

図書館司書にとって「本が好き」というのは必要です。

本を大切に扱う気持ちや面白い本との出会いを楽しむことができたら、毎日の仕事も自然と楽しくなりますよね。

コミュニケーション能力

本だけでなく、図書館に来る人とのコミュニケーションをとることも図書館司書の仕事です。

本を読むのが好きだけれど、人と話すのが苦手だと、利用者が探している本の説明やおすすめの本の紹介もスムーズにできないかもしれません。

図書館にはいろいろな人が訪れます。図書館司書になるには、人とのコミュニケーションも楽しめることが大切です。

知的好奇心・探求心

図書館司書にとって、新しい知識や情報にふれることやひとつのことを追求していく気持ちも大切です。

好きな本や探している本は人によってバラバラですので、利用者の質問に答えるためにも図書館司書としてできるだけ多くの本にふれていく必要があります。

自分が好きな本だけでなく、普段は読まない本やまったく知らない分野の本にも興味を持って読んでみるような好奇心を持ちましょう。

体力

図書館司書には体力も必要です。

勤務先によっては広い図書館を何冊もの重たい本を運んだり、本の返却や利用者が探している本を探すために歩き回ったり、カウンター業務以外ではずっと動き回っていることもあります。

動き回る体力がないと、絵本を借りに来た子どもに疲れ切った顔を見せてしまうかもしれません。

図書館に来た人がまたすぐに来たくなるくらい元気に仕事ができるように、今のうちから体力をつけておくことをおすすめします。

基本的なパソコンスキル

本の管理や事務的な作業、資料作成など、図書館司書でもパソコンを使用する機会はたくさんあります。

Word(ワード)やExcel(エクセル)、PowerPoint(パワーポイント)など基本的なツールは使えるようになっておくと、図書館司書として業務に就いたときもスムーズに仕事を進めることができます。

図書館司書になった後のキャリアプラン

図書館司書になった後のキャリアアップも気になるところですよね。

図書館司書は以下のように資格の取得や、スキルや知識を身につけてキャリアアップをしていくことが多いので、自分の将来像に合ったものを目指してみてはいかがでしょうか。

認定司書

「認定司書」は、公益社団法人 日本図書館協会が認定する資格です。

司書や司書補になるための講習のように、受講すれば取得できる資格とは異なり、以下の資料などを提出して申請することで、日本図書館協会が評価し認定します。

2010年より開始された資格で、2022年時点で165名の認定司書が活動しています。

なお、資格の有効期間は10年で、更新するためには申請が必要です。

図書館館長

「図書館館長」は、図書館の管理や運営、図書館で働く人たちの育成のほかに、地域の議会や教育委員会などへの図書館の役割や意義を伝えることを行います。

もちろん、地域住民への充実した図書館サービスの提供も行いますが、社会全体の変化に合わせて運営の見直しや、新しいサービスの提供なども進めていくだけの知識や経験が必要です。

図書館司書への道を「JOB-BIKI」で検索しよう

さらに図書館司書の仕事について知りたい人は、「JOB-BIKI」で「図書館」を検索してみてはいかがでしょうか?図書館司書を目指すための、進路選択に役立つ情報がきっと見つかりますよ!